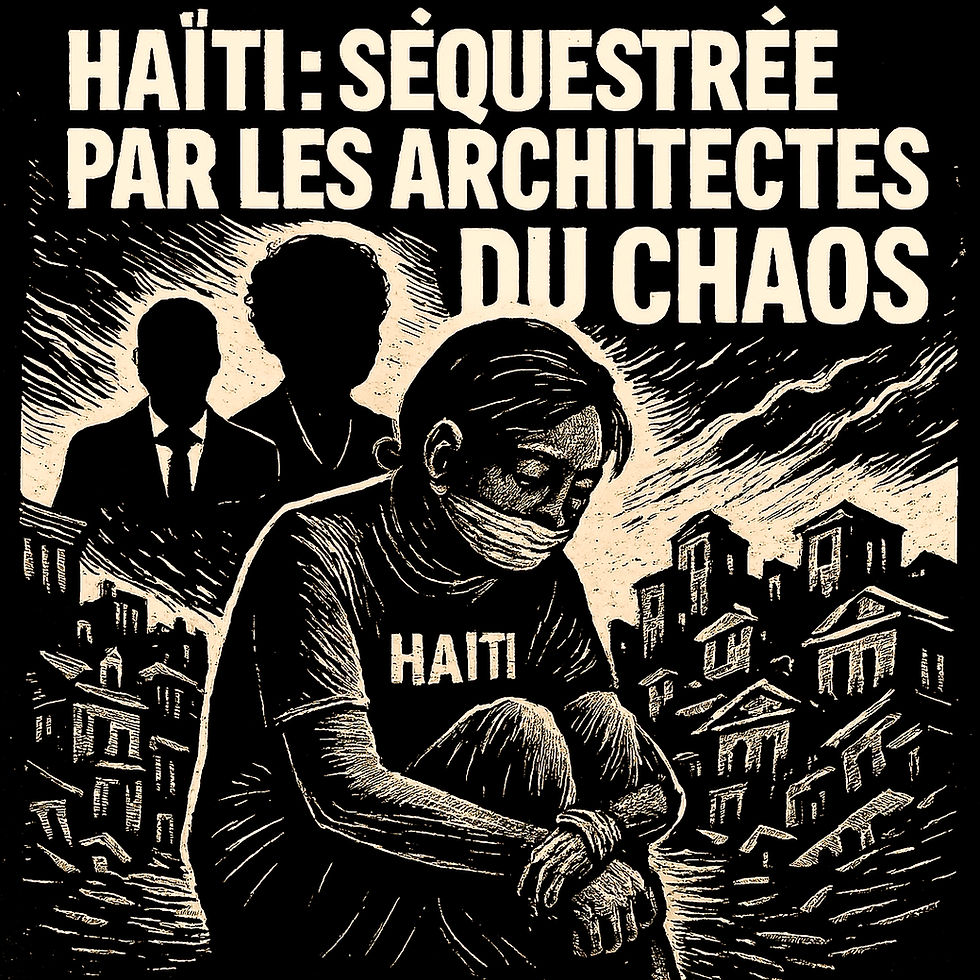

L’architecture du chaos haïtien : une fresque tragique aux signatures multiples

- Renouvo Demokratik

- 17 août 2025

- 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 18 août 2025

Par : Alain Zéphyr, Sociologue.

Depuis plusieurs années, Haïti est en proie à une spirale de violence alimentée par des groupes armés qui défient toute autorité étatique. Les conséquences sont tragiques : des milliers de personnes tuées, des déplacements massifs, une recrudescence des enlèvements, et une population accablée par un sentiment d’abandon. Le pays, privé de toute gouvernance démocratiquement élue, s’enfonce dans une crise institutionnelle profonde. En conséquence, les indicateurs économiques affichent une récession continue depuis 2018.

Le climat de désolation actuel contraste violemment avec la portée symbolique du 234e anniversaire de la cérémonie du Bois-Caïman — moment inaugural de la révolution haïtienne, où des esclaves insurgés ont conjuré l’ordre colonial esclavagiste pour affirmer leur droit à la liberté, à la dignité et à la souveraineté.

Cet acte fondateur, porteur d’une vision émancipatrice, résonne aujourd’hui comme un rappel lancinant: l’idéal de justice et d’autodétermination qui anima les insurgés de 1791 demeure cruellement trahi par les réalités contemporaines.

Haïti est trop souvent perçue à travers le prisme réducteur du récit dominant — celui d’un pays en marge, d’un « cas à part ». Mais la vérité est plus complexe, plus enracinée. Le chaos haïtien ne s’est pas installé du jour au lendemain. Il est le produit d’une série d’interventions, de décisions et de complicités, impliquant des acteurs internes et externes dont la responsabilité dans le démantèlement de l’État haïtien est manifeste.

Ce qui choque — et confine à l’absurde — c’est que nombre de ces mêmes acteurs, liés de près ou de loin à la déstabilisation du pays, se voient aujourd’hui investis de la mission de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité. Comme le disait Einstein : « On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l’a engendré. » Or, l’espoir des Haïtiens pour la justice et la sécurité continue d’être entravé par les mêmes figures, les mêmes arrangements, les mêmes logiques qui ont contribué à les bafouer.

Cette analyse se propose de mettre en lumière les mécanismes, les responsabilités et les acteurs — visibles et invisibles — qui alimentent le chaos haïtien. Elle interroge les conditions d’une sortie de crise véritable, fondée non sur la répétition des échecs, mais sur une refondation lucide, souveraine et juste.

Radiographie des forces qui refusent la rupture et prospèrent sur l’effondrement.

De l’oligarchie économique aux décideurs politiques haïtiens, en passant par la communauté internationale et les groupes armés, les responsabilités dans l’échec de l’État haïtien sont multiples et profondément imbriquées. Chacun de ces acteurs, à des degrés divers, a contribué à l’affaiblissement des institutions, à la fragmentation du tissu social, et à la normalisation du chaos.

L’oligarchie haïtienne, en consolidant ses intérêts au détriment du bien commun, a méthodiquement paralysé toute réforme structurelle. Elle n’a pas seulement freiné le progrès — elle a saboté les fondations mêmes de la souveraineté.

Des figures comme Reginald Boulos et Gilbert Bigio, longtemps au cœur des réseaux économiques et politiques, ont joué un rôle central dans l’architecture du chaos. Par leurs alliances, leurs financements, leurs silences, ils ont contribué à l’effondrement de l’État, à la normalisation de l’impunité, et à l’asphyxie du peuple. (Jones, 2025 ;Klarenberg, 2024).

Aujourd’hui, alors que le pays s’enfonce dans l’insécurité, la misère et la désagrégation institutionnelle, les figures qui ont contribué à ce chaos ne disparaissent pas — elles se réajustent, se camouflent, ou cherchent à se faire oublier. La disgrâce de Reginald Boulos, désormais incarcéré, offre une image saisissante, mais elle ne remet nullement en question les structures qui l’ont porté et protégé. Le secteur privé dont il est issu, loin de se retirer, consolide son emprise sur les rouages du pouvoir. Non content d’influencer, il saisit les rênes de l’État et assume le contrôle des deux branches de l’exécutif haïtien — au mépris du bien commun et de toute exigence démocratique.

Les élites politiques, quant à elles, ont trop souvent privilégié la survie personnelle à la gouvernance responsable. Le Conseil présidentiel de transition en est une illustration criante : multipliant les échecs, miné par des soupçons de corruption, incapable de tracer une rupture claire avec les pratiques du passé. Sa transition ressemble à une continuité déguisée — une reconduction des logiques d’impunité, d’opacité et de dépendance. Inféodé aux injonctions de la communauté internationale, le CPT peine à incarner une souveraineté réelle, se contentant trop souvent d’exécuter des décisions prises ailleurs, pour des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple haïtien.

La communauté internationale, oscillant entre ingérence et indifférence, a imposé des modèles inadaptés, tout en soutenant des arrangements qui perpétuent l’instabilité. En effet, depuis plus de trois décennies, la communauté internationale multiplie les missions de paix en Haïti, mobilisant des ressources vertigineuses. Pourtant, le chaos persiste — nourri, parfois, par les contradictions mêmes de ces interventions. L’embargo onusien sur les armes, appliqué sans discernement, affaiblit les forces légitimes tout en laissant les gangs s’armer impunément. Le silence prolongé face à leur ascension, suivi de gestes spectaculaires comme l’inculpation de Jimmy “Barbecue” Chérizier par la justice américaine, donne à voir non une volonté de justice, mais un théâtre diplomatique. Pour beaucoup, ces actions relèvent moins d’une quête de vérité que d’une mise en scène destinée à masquer l’échec (Di Razza, 2010 ; Zephyr, 2024).

C’est qu’en Haïti, comme en Palestine, en Ukraine et ailleurs, les intérêts stratégiques des puissances dominantes relèguent au second plan les aspirations profondes des peuples. Contre toute éthique, sur les décombres d’une démocratie exsangue, c’est la force brute qui redessine les contours de la souveraineté. Les droits fondamentaux, vidés de leur substance, ne sont plus que des vocables désincarnés, moulés dans les matrices des puissances dominantes.

La paix, loin d’être un idéal universel, se négocie, se monnaye, se troque au gré des compromis géopolitiques. Quant à la sécurité, elle ne protège plus les vies : elle devient marchandise, brandie comme justificatif au service d’alliances opaques, dont les véritables desseins se dissimulent dans les plis des intérêts.

Là où l’Occident prétendait porter le flambeau de la liberté, il ne livre trop souvent qu’une lueur vacillante — incapable d’éclairer les zones d’ombre où s’enracinent la répression et l’injustice.

Enfin, les gangs lourdement armés prospèrent dans le vide institutionnel et l’impunité. Se drapant dans une posture de justiciers autoproclamés, ils dénoncent l’État et les élites comme les seuls artisans du désastre national — tout en orchestrant un chaos méthodique. Attaques coordonnées contre les institutions clés, paralysie des infrastructures vitales — aéroports, ports, commissariats —, fragmentation du territoire et de la société : leur emprise ne relève plus du désordre spontané, mais d’une stratégie de domination (Le Cour Grandmaison, Juillet 2024).

Dans les zones contrôlées par Viv Ansanm, une “taxe” est désormais imposée sur toute activité commerciale. Commerçants, transporteurs, agriculteurs doivent s’acquitter de “frais de passage” ou de “droits de protection” pour exercer la moindre activité économique. Cette extorsion systémique a fait exploser les prix de base — nourriture, carburant — rendant la vie insoutenable pour les plus vulnérables.

Cette capitalisation du chaos n’est pas seulement criminelle : elle alimente une économie parallèle, finance l’achat d’armes sur les marchés noirs internationaux, et renforce les réseaux transnationaux de prédation. Le chaos devient offrande, instrument, monnaie — sanctifié par l’impunité.

Le peuple haïtien n’a pas échoué — il a été trahi.

Ce constat appelle à une rupture radicale : aucune solution durable ne peut émerger sans une remise en question des alliances toxiques, des logiques de rente, et des récits qui masquent les responsabilités partagées. Haïti ne pourra se relever que par une refondation lucide, portée par une conscience historique et une volonté populaire de justice.

Haïti mérite plus que le silence et la répétition des échecs. À l’heure où la mémoire du Bois-Caïman résonne, engageons-nous pour une justice réelle, une sécurité digne, et une souveraineté respectée.

Ce n’est pas le peuple haïtien qui a échoué. Ce sont ses bourreaux en cravate — ces architectes du chaos, gestionnaires de l’abîme — qui ont orchestré la chute avec une précision glaçante. L’espérance ne doit plus être confisquée. Que la parole se lève, non pour meubler le vide, mais pour briser l’omerta. Que la mémoire guide l’action — non celle des opportunistes, mais celle des patriotes lucides et des progressistes intègres. Il ne suffit plus d’analyser : il faut agir. Il ne suffit plus de dénoncer : il faut construire. Il est temps de rompre avec les récits dominants qui dissimulent les responsabilités, et avec le verbiage infantile qui conforte l’inaction.

Refusons l’impunité. Refusons la résignation. Mettons la main à la patte — non pour colmater l’effondrement, mais pour façonner des alternatives dignes, efficaces, enracinées dans la justice, la mémoire et la souveraineté.

References

Di Razza, N. (2010). L'ONU en Haïti depuis 2004. Ambitions et déconvenues des opérations de paix multidimensionnelles. L'Harmattan.

Jones, K. M. (2025, August 17). From Haitian Mogul To ICE’s Grip: Boulos’s Elite World Collapses. The Dallas Express.

Klarenberg, K. (2024, October 4). Gilbert Bigio: Israel’s Man in Haiti and the Architect Behind the US Migrant Crisis. The Canada-Haiti Information Project.

Le Cour Grandmaison, R. H. (Juillet 2024). Viv Ansanm: Comment une coalition de gangs a transformé la violence à Port-au-Prince. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. https://riskbulletins.globalinitiative.net/ht-obs-001/. Récupéré sur fr/01-viv-ansanm-gang-coalition-violence-port-au-prince.html

Zephyr, A. (2024, Septembre 27). L'enjeu Réel d'une Mission de Maintien de la Paix en Haïti. Novavox. Récupéré sur https://www.novavox.info/post/l-enjeu-r%C3%A9el-d-une-mission-de-maintien-de-la-paix-en-ha%C3%AFti

Commentaires